ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

お知らせ

![]() ―展覧会のお知らせ―

―展覧会のお知らせ―

令和7年6月24日(火曜日)から8月31日(日曜日)まで

大作「鏡獅子」同時展示 企画展 「 平櫛田中 禅と書 」を開催しております。

![]() ―企画展関連イベント―

―企画展関連イベント―

令和7年7月19日(土曜日) 8時から9時

2025年7月2日更新

![]()

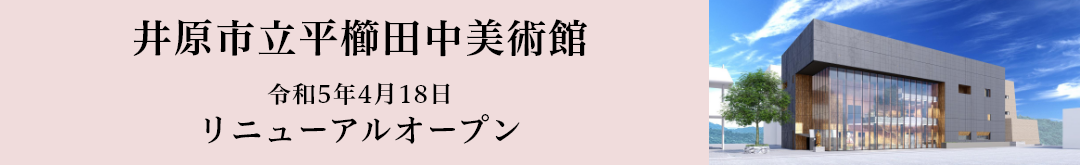

市民ギャラリー 7月から10月展示のご案内

【開催中展覧会】

会 期:6月24日(火曜日)~8月31日(日曜日)

入館料:500円(400円)※( )内は割引券持参と15名以上団体の料金

高校生以下、市内在住の65歳以上、身体障害者手帳等をお持ちの方は無料

【企画展】 -彩色の世界-色から読み解く鏡獅子-

会 期:未定

入館料:500円(400円)※( )内は割引券持参と15名以上団体の料金

高校生以下、市内在住の65歳以上、身体障害者手帳等をお持ちの方は無料

【企画展】 鏡獅子 星取り法を中心に(仮称)

会 期:未定

入館料:500円(400円)※( )内は割引券持参と15名以上団体の料金

高校生以下、市内在住の65歳以上、身体障害者手帳等をお持ちの方は無料